Polyglotte et polychrome, la patte stylistique de l’architecte, scénographe et designer India Mahdavi tire sa singularité d’une vision ouverte et plurielle. Si la créatrice vit au quotidien dans son appartement parisien entourée d’objets d’art et de design glanés au hasard des voyages et des rencontres, la créatrice se défend pourtant d’un quelconque attachement aux choses. Arrimée avant tout à ce nomadisme et à cette liberté d’esprit qui lui permet de brasser les genres et les cultures, India Mahdavi nous déroule aux travers de quelques pièces choisies les dessous et les raisons d’être de ce style foisonnant, aujourd’hui reconnu dans le monde entier.

Telle est la question

J’ai acheté ce point d’interrogation chez un antiquaire à Los Angeles, il fait partie des rares objets que j’ai envie de conserver.

Dans mon appartement à Paris, je suis entourée d’objets parce que j’adore vivre au sein d’un paysage, mais en réalité je suis très détachée de tout, j’ai une vie nomade. La seule chose auquel je tiens vraiment, c’est mon passeport : pour foutre le camp !

Néanmoins, certains objets ont une valeur symbolique :

à l’instar de ce point d’interrogation en bronze qui a un certain poids, c’est le poids de la question ! Pour moi, tout commence par l’interrogation, il est d’ailleurs bien plus difficile de définir une question que d’y répondre.

Ma philosophie dans mon travail, comme dans ma vie personnelle c’est : pourquoi ? Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Il faut savoir douter aussi à un moment donné : se demander si ce que l’on fait est juste…

La diva du dancing

Ce tabouret, le Bishop, a été dessiné au tout début de ma carrière et il résume ma création. Je dessine des pièces ou des meubles pour les lieux que je conçois et quand j’estime qu’ils peuvent avoir une autre vie, je fais en sorte de les éditer.

J’ai imaginé le Bishop pour APT, une boite de nuit new yorkaise : un projet mené alors que je venais d’avoir un enfant et que je n’avais ainsi pas du tout la tête aux ambiances nocturnes. Mais on m’a donné carte blanche. Alors je me suis amusée à construire une histoire autour d’un personnage fictif qui s’appelait Bernard et dont l’appartement abritait cette boite de nuit. Bernard, Français, un peu fauché, ex-soixante-huitard prof d’anthropologie à Columbia s’était installé dans le Meatpacking à défaut d’avoir les moyens de vivre dans l’Upper East Side. Mais, il avait quand même voulu faire quelque chose d’un peu bourgeois. J’ai donc créé un appartement parisien avec ses défauts, à l’image de mon personnage.

Il y avait une grande pièce avec un lit au milieu, un long couloir et une photothèque avec des photos que nous avions trouvé aux Puces pour reconstituer la vie de notre personnage. Au sous-sol de l’appartement, Bernard avait son propre night-club avec un bar dans lequel je voulais faire une forêt de tabourets. À l’époque, on ne trouvait que quelques modèles de tabourets à quatre pieds sur le marché et cela ne me convenait pas du tout. Je me suis donc inspiré du jeu d’échec pour créer le Bishop qui est le fou en anglais, la pièce qui prend la diagonale et non les lignes droites.

À cette même période, je me suis installée rue Las Cases dans un espace avec une vitrine dans laquelle j’ai commencé à exposer mes créations. Le Bishop y a pris place, mais au début j’étais persuadée que personne ne m’achèterait de tabouret. Et puis à l’occasion d’un autre projet, l’hôtel Condesa DF à Mexico, je l’ai retravaillé en version céramique grâce au concours d’un ingénieur français. Depuis, la pièce connait un succès fou et je l’ai même habillé il y a quelques années de haute couture en collaborant avec les Emaux de Longwy.

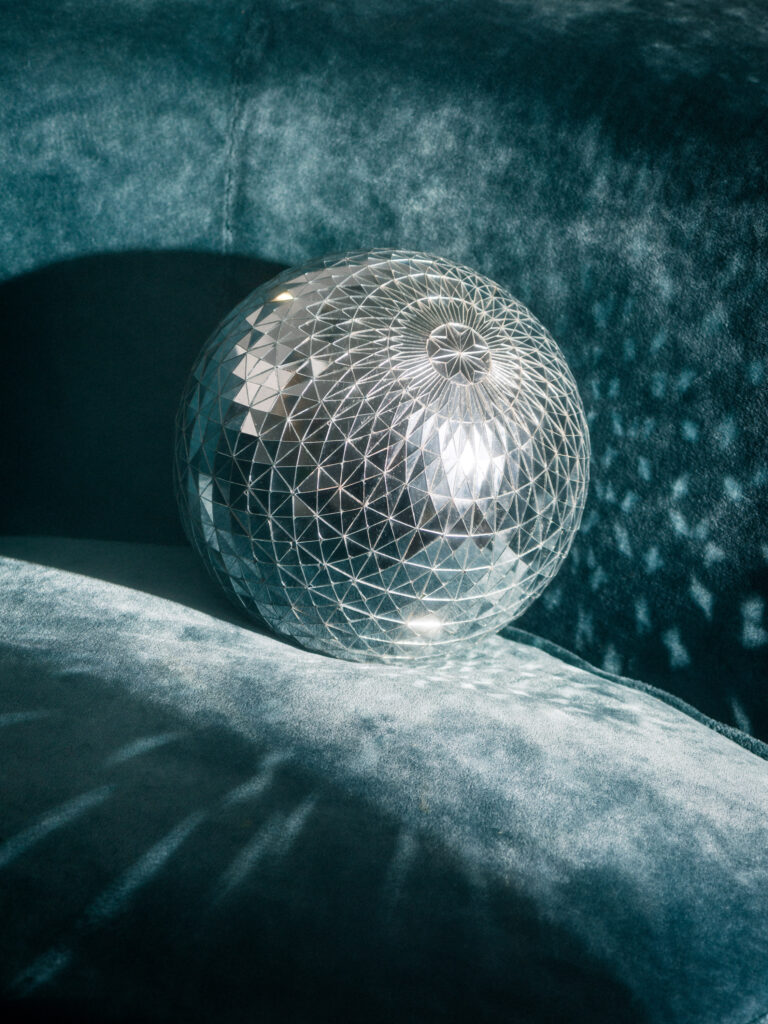

Multifacette

Cette sphère rappelle les boules à facettes des boites de nuit, mais si on la regarde de plus près, elle est extrêmement sophistiquée et témoigne d’un savoir-faire iranien très important selon moi. Ce travail du miroir s’est développé dans la région d’Isphahan en Iran au XIXème siècle et cet artisanat est à l’origine de décors intérieurs dans de nombreux palais dont les murs sont tapissés de miroirs.

Ma mère est anglo-égyptienne et mon père iranien, l’Iran est le pays dans lequel je suis née. Lorsque ma famille est partie s’installer aux Etats-Unis pour fuir le régime du Shah, j’avais un an et demi, ensuite nous avons vécu en Allemagne, avant d’arriver en France. Je n’ai donc jamais vraiment vécu ce pays autrement qu’en visite… Malgré tout, il est important pour moi de faire vivre la culture iranienne, notamment au travers de son savoir-faire. Cette sphère est un échantillon que j’ai commandé à un artisan qui a travaillé autour d’un ballon de football : elle donne à apprécier toute la géométrie que l’on retrouve dans l’architecture persane.

Mes origines multiculturelles, et mon éducation dans différents pays expliquent sans doute ma facilité à m’adapter et le fait que je mène des projets un peu partout. Je suis l’une des premières architectes à avoir cette casquette internationale car quand on travaille à l’étranger, il faut pouvoir comprendre qui on a en face de soi, mettre un filtre neutre pour recevoir. Souvent, la barrière de la langue mais aussi une barrière émotionnelle nous en empêchent. Le fait d’avoir eu une enfance itinérante me donne ainsi plus de souplesse.

Statue de sel

Ce photophore est important pour moi car il incarne un morceau de l’Egypte, dont je suis originaire du côté de ma mère et dont il est issu. Je vais très souvent dans ce pays

où j’ai de la famille, notamment dans un endroit qui s’appelle Siwa, une oasis près de la frontière libyenne. C’est un lieu historique et fabuleux : ce serait là qu’Alexandre le Grand aurait consulté l’oracle d’Amon pour recevoir la prédiction selon laquelle il deviendrait le maître du monde…

L’un de mes cousins, qui est consultant en matière environnementale, y a acheté des terres pour concevoir et construire le premier ecolodge de la région, il a voulu mettre en pratique ce qu’il essayait de transmettre. Il a donc tout construit de façon vernaculaire, uniquement avec des matériaux locaux et je l’ai aidé en poussant des idées et en l’aidant à identifier toutes les ressources possibles. Parmi elles, figuraient les blocs de sel extraits des lacs salés voisins utilisés par les Siwi communément pour la construction.

L’une de mes contributions a été d’utiliser ce matériau pour en faire des objets, comme des photophores dont l’ecolodge est équipé car il n’y a pas d’électricité.

Depuis l’idée est devenue une véritable industrie et on ne trouve plus une boutique à Siwa qui ne vende pas d’objets en sel ! Cette reconnaissance des savoir-faire locaux m’anime constamment dans mon métier, quel que soit le lieu dans lequel je mène un projet, j’ai toujours à cœur de valoriser l’artisanat de la région pour donner du sens à mes architectures.

Stories telling

Mon stylo Pilot m’accompagne quotidiennement. Pour moi le stylo est encore un outil incroyable et puissant.

Quand j’entame un projet, c’est d’abord avec les sens : le regard bien sûr mais aussi l’écoute, un projet est toujours

le résultat d’une conversation avec quelqu’un. Et puis, quand j’en ai la possibilité, je me déplace dans les espaces pour pleinement ressentir.

Ensuite je commence à écrire pour définir les questions auxquelles je veux répondre, et puis je dessine en plans, toujours à la main.

Je ne regrette pas mes études d’architecture grâce auxquelles j’ai cette faculté de construire des plans, pourtant rétrospectivement je pense qu’une école comme les Arts Décoratifs aurait mieux convenu à mon approche qui est de l’ordre du sensible. Mais j’ai grandi dans une famille de cinq enfants où j’étais un peu la seule à avoir cette fibre artistique, c’était difficile de faire le bon choix. Je rêvais de faire du cinéma mais je ne connaissais personne dans ce milieu, c’est pour cela que j’ai opté pour l’architecture. Aujourd’hui, je continue à raconter des histoires d’une certaine manière !

Il était une fois l’Amérique

J’ai acheté ce Bugs Bunny aux Puces, c’est lui le héros de mon enfance. Quand ma famille a déménagé de Téhéran aux Etats-Unis en 1967, c’était l’époque des premières télévisions en couleurs. Mes parents nous laissaient, mes quatre frères et sœurs et moi, regarder les programmes dès le matin, avant de partir à l’école. Tout ça était très américain, très coloré, très joyeux.

Lorsque nous sommes repartis des Etats-Unis pour l’Allemagne, nous sommes vraiment passés du technicolor au noir et blanc ! Et même par la suite, en France, les télévisions couleur étaient très rares et les programmes phares de l’époque – Pollux, Collargol…- n’avaient pas cette fluidité des cartoons américains… Cette débauche de couleurs et cette joie animée dans ma tendre enfance a sûrement marqué mon travail, tout comme la lumière orangée très belle et douce qui est gravée dans ma mémoire et que l’on ne retrouve que sur la côte Est des Etats-Unis !