Producteur, compositeur et interprète largement reconnu par ses pairs, Bertrand Burgalat demeure aujourd’hui un artiste relativement confidentiel. On le dit « pointu ». En réalité, il cultive une certaine distinction : sa résistance aux modes et aux tendances, sa volonté quasi constante de se démarquer, de fuir la facilité, l’éloigne forcément du grand public. Élégance ultime, le dandy n’en reste pas moins accessible : chez lui, la sélection de choses ne sera pas un exercice de bon goût réservé aux happy few, elle révèle l’envie de partager sa vision singulière du monde avec le plus grand nombre.

Choc auditif

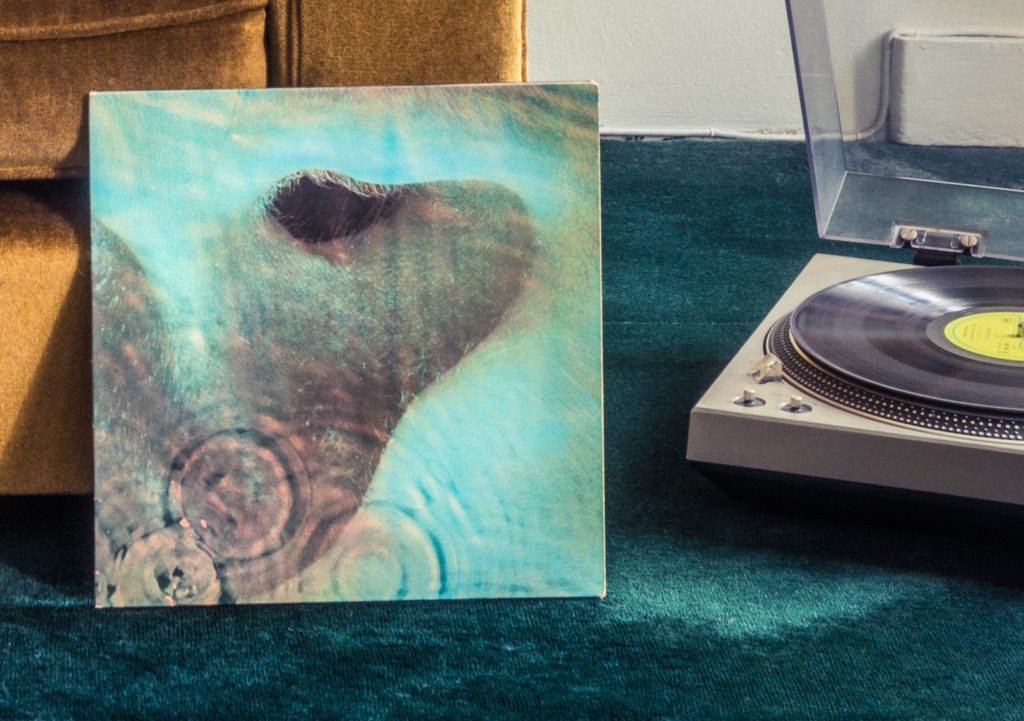

L’album Meddle de Pink Floyd, sorti en 1971, m’a fait aimer la musique. Je l’ai découvert vers 1974. Dans mon collège à Colmar, on avait un prof de musique assez austère, un peu vieux jeu, qui bizarrement nous faisait écouter des trucs comme Pink Floyd, et ce disque-là en particulier, comme de la grande musique. Cet album est très beau. Les gens un peu raffinés ont tendance à dire que Pink Floyd, c’était très bien à l’époque de Syd Barrett et qu’après c’était de la merde… C’est vrai que c’était très bien à l’époque de Syd Barrett, mais ce qu’ils ont fait entre son départ et l’album Dark Side of the Moon (1973), était ce qu’il y a de plus inventif et de plus singulier ! Même Dark Side of the Moon est un disque formidable : extrêmement novateur, très ambitieux musicalement et, en même temps, l’un des plus grands succès de tous les temps – ils ne doivent pas être très loin de Thriller en termes de chiffres -. C’est beau de voir un tel succès commercial qui soit aussi recherché.

J’ai vu Pink Floyd à Colmar en concert au moment où je les découvrais avec mon prof de collège. J’avais dix ans. C’était la première fois qu’ils utilisaient un écran géant et il n’y avait que cinq ou six salles en France assez grandes pour accueillir leur show : le Palais des Sports à Paris et le Parc des Expositions à Colmar, notamment ! Les gens venaient de toute l’Europe, c’était un show incroyable. J’y suis allé avec un chauffeur de la préfecture – mon père était préfet – et un ami. La préfecture redoutait vraiment le concert qui avait lieu dans une sorte d’amphithéâtre à moitié en plein air. Ce concert a été un vrai choc : ils avaient fait réaliser des dessins animés, par les mêmes équipes qui ont fait The Wall par la suite, qui étaient projetés avec des moyens très sophistiqués pour l’époque.

Des années après sur internet, je suis tombé sur un site dédié à Pink Floyd où quelqu’un racontait ce concert : je me suis rendu compte que je n’avais rien idéalisé, que tout s’était passé exactement comme je l’avais vécu…

À la recherche du temps perdu…

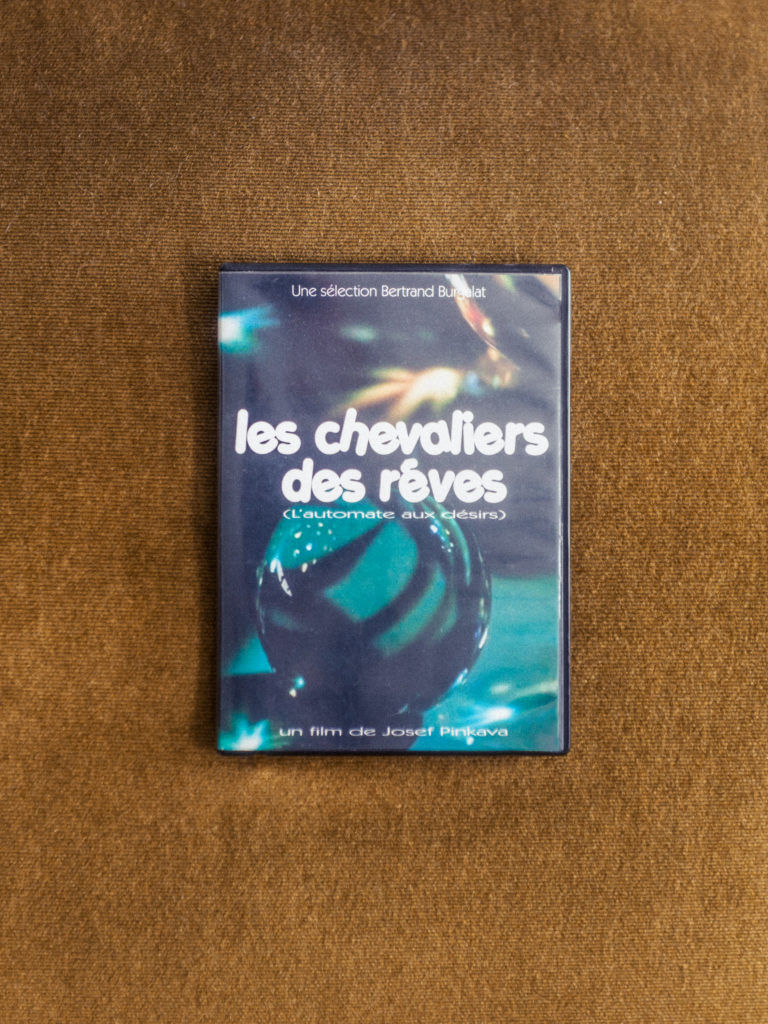

Les chevaliers des rêves est un film que j’ai vu quand j’avais cinq ans à la télévision un jeudi après-midi. Et qui m’a sidéré. J’ai mis des années à le retrouver car j’en avais des souvenirs comme dans un songe. C’est un film assez onirique avec une machine qui exauce les rêves, des enfants qui montent dans une fusée… Je me suis rendu compte que c’était un film tchécoslovaque, et il y a une dizaine d’années, j’ai essayé de le faire ressortir en allant voir l’ambassade de la République Tchèque. Mais, le jour où j’ai pu mettre la main dessus, Pinkava, le réalisateur, est mort. Il n’a jamais su que des gens le cherchaient.

Six ou sept ans après j’ai eu la possibilité de faire une carte blanche pour Ciné Cinéma : de programmer quelques films qui m’avaient marqué.

J’avais essayé de ne pas faire l’exercice de bon goût- qui aurait consisté à sélectionner La nuit du chasseur, La règle du jeu…- mais de montrer des films qui avaient vraiment eu de l’influence sur moi. Le premier c’était celui-là. Un spécialiste de la chaine a réussi à retrouver et négocier les droits pour qu’il puisse être diffusé. Et là je me suis rendu compte que ce film, où il y a une sorte d’automate qui fait de la musique et des voix dans des hauts parleurs avec de l’écho, était un peu mon Rosebud, il m’avait façonné musicalement à mon insu.

Esprit rock

Mes bouchons d’oreille ont été conçus sur-mesure pour mes oreilles. Ce sont des instruments de travail, j’en porte depuis quinze ans. Je les utilise en concert quand on fait les balances, mais seulement en répétition : sur scène je les enlève. Je trouve horrible les groupes qui jouent très fort avec des bouchons d’oreille, cela se fait de plus en plus. Le rock est devenu un simulacre, une mascarade : les gens font semblant d’avoir cette agressivité de la musique mais en réalité, ils se protègent.

J’utilise aussi mes bouchons d’oreille dans la vie de tous les jours : je trouve que l’on est dans un environnement très bruyant où il y a un bruit de fond permanent de musique, qui n’est pas destinée à être écoutée, dans les bars, les restaus…

Instrument vedette

La basse est l’un de mes instruments préférés. J’ai joué pas mal d’instruments, en commençant par le piano vers l’âge de 6 ans. Je me suis mis à la basse vers 15 ans, pendant quelques temps, et j’ai repris quand j’ai commencé à produire des disques. Lorsqu’on arrange un morceau, quand on produit un disque, il suffit de jouer sur la ligne de basse pour modifier le morceau sans changer le reste. Celle-ci, c’est une basse Jacobacci – des luthiers français qui font des instruments très bien – que j’ai achetée il y a quelques années sur le bon coin. Elle est très équilibrée et maniable. Quand j’ai commencé à produire, le son de basse que j’aimais n’était pas du tout à la mode au début des années 90.

À l’époque, la tendance était aux sons très fusion qui ne me plaisaient pas, je préférais un jeu plus classique, que je trouve très beau, très pur. Tous les bassistes m’envoyaient balader quand je leur demandais de jouer comme ça. Du coup, dans mes disques, très souvent, je refaisais la basse pour avoir un son plus proche de ce que je cherchais.

Quand on fait un disque, il faut être prétentieux, il faut exprimer quelque chose qu’on ne trouve pas dans les disques des autres. Je n’aime pas le systématisme en studio, ça peut devenir une prison. En musique, on est encore plus prisonnier du côté très éphémère des modes qu’en littérature ou dans le cinéma : la musique est beaucoup plus liée à l’époque. Ce qui m’énerve, c’est qu’aujourd’hui – et tant mieux – ce son-là qui était rejeté est devenu la norme de bon goût alors qu’il y a 20 ans c’était un enfer de l’obtenir !

Quand j’ai monté le label Tricatel dans les années 90, il y avait peu de gens avec qui je me sentais des atomes crochus dans le rock français – en dehors du groupe Stéréolab avec qui je continue de collaborer. Dans les années 2000, j’ai plus souffert parce que les gens qui avaient l’air de dénigrer ce que je faisais s’étaient finalement mis à faire la même chose, mais avec plus de recul donc moins de maladresse. Maintenant, je m’en fous, je fais ce que j’ai envie d’entendre même si la tentation serait de changer le son de basse pour revenir au son slappé/fusion, qui m’a tant déplu. Mais si le danger en musique est de suivre ce qui se fait, l’autre danger est d’en prendre systématiquement le contrepied…

La paternité

J’ai un porte-clés par an, pour la rentrée scolaire, à l’effigie de ma fille Jacqueline.

Je suis un mari et un père tardif. Je suis très heureux d’avoir un enfant mais je trouve qu’on est dans une époque d’individualisme, d’égoïsme. En même temps les gens continuent à faire des enfants et ils le mettent beaucoup plus en avant qu’autrefois. Je me demande s’il n’y a pas un peu de narcissisme là-dedans.

Tout ce qui a trait à l’enfant aujourd’hui, la revendication permanente… me fatigue un peu. Je trouve qu’il y a une pression sociale quand on n’a pas d’enfant qui est épouvantable, je trouve horrible les gens qui te disent « fais un enfant »… ce sont souvent les mêmes qui, après, sont les plus décourageants : « tu vas voir, tu vas en chier… »

Tout ce que l’on est en train de construire autour de l’éducation n’est pas très bien, même pour les enfants eux-mêmes. J’ai peut-être mis plus de temps à faire un enfant car les bons conseils de ces gens-là m’agaçaient. Aujourd’hui, il n’y a plus de transcendance – avant il y avait la religion, un certain patriotisme : des formes de dépassement.

Les gens ne croient plus tant que ça en Dieu maintenant, du coup, j’ai l’impression que l’on transpose ce besoin transcendantal dans le foyer, dans l’idée de se perpétuer.

Le côté compétitif aussi avec les enfants m’ennuie, les gens qui se vantent : « mon fils apprend le mandarin », c’est un peu grotesque ! De toute façon, un enfant a une chance sur deux de prendre le contrepied de ce qu’on a voulu lui inculquer, si on le bassine avec ses goûts, l’adolescent aura plutôt tendance à vouloir tout envoyer promener. Je ne veux pas pousser ma fille Jacqueline à faire de la musique, si elle aime, cela me fera plaisir, mais le cas contraire ne serait pas un échec.

Moi j’étais fils unique. Ma mère était chanteuse d’opéra, elle a eu le premier prix de conservatoire dans les années 40, mais elle a tout lâché en se mariant. Mon père, lui, était préfet. À cette époque, chaque génération devait réussir mieux que la précédente, j’aurais logiquement dû être ambassadeur… Mais comme on a plutôt tendance à vouloir tourner le dos à tout ça, j’ai peut-être choisi la musique car c’était l’activité la plus éloignée de celle de mon père.

Piqûres de rappel…

Ces stylos à insuline font partie de ma vie depuis vingt-cinq ans. Ils ont remplacé les seringues jetables que j’utilisais depuis l’âge de onze ans, quand on a découvert mon diabète. À l’époque, c’était très pénible, les seringues nous faisaient passer pour des drogués.

Je suis atteint de la forme la plus grave : le diabète insulino-dépendant. Dans mon parcours de diabétique, j’ai eu des périodes où j’essayais d’être le bon élève et puis, je me décourageais pour entrer dans des phases suicidaires, d’autodestruction. J’ai commencé à faire plus attention parce que j’ai failli devenir aveugle il y a quinze ans. Je me suis retrouvé dans une demi-cécité, comme un vieillard. J’ai subi plusieurs opérations, et depuis que je revois j’ai complètement perdu la mémoire des visages, sauf les visages de ceux que je connaissais avant l’opération. Je ne photographie plus les choses, et cela me pose même des problèmes pour lire les partitions. J’en ai marre de cette maladie et j’en ai surtout marre que l’on en parle mal. On confond souvent mon diabète avec le diabète léger qui ne devrait même pas être traité : on devrait juste dire aux gens de manger correctement.

Mais on préfère les laisser manger parce ça rapporte du blé à l’industrie de leur vendre des médicaments. Il y a de plus en plus de diabétiques légers dans le monde or le seul vrai traitement serait de changer de mode de vie. Le diabète léger est une alerte du corps et devrait être vécu comme une chance pour arrêter ses conneries. J’ai écrit un livre là-dessus ( Diabétiquement vôtre, paru en 2015, édition Le Livre de Poche ) et sur la place du diabète dans la société à travers mon expérience personnelle. J’ai donc rencontré des médecins, des diabétiques, des scientifiques….

J’ai aussi cherché des gens un peu connus dans le monde, et en France, auxquels les jeunes diabétiques pourraient s’identifier, mais ils ne veulent pas témoigner. Je pense que ce sont des gens dont le corps est aussi l’outil de travail et qu’ils veulent garder une image de bonne santé. Ils ont peur que le diabète soit mal interprété : comme un truc de faiblesse. Le résultat c’est qu’il n’y a pas aujourd’hui de héros positif pour un petit diabétique de dix ans.